Derrière l’écran, une empreinte bien réelle

Ordinateurs portables, écrans, téléphones professionnels… Ces équipements omniprésents dans les environnements de travail se démultiplient au rythme de nos usages numériques. Bien qu’ils soient souvent perçus comme immatériels — c’est-à-dire associés à des services dématérialisés ou à des usages virtuels — leur impact environnemental est pourtant bien réel.

En France, le secteur du numérique représentait 4,4 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2022, et les équipements hardware IT en entreprise en génèrent près de 50 %, principalement lors de leur fabrication (source : ADEME). Cela inclut notamment les postes de travail, les écrans, les téléphones professionnels et autres périphériques.

Dans ce contexte, l’éco-conception des équipements informatiques professionnels — autrement dit, du hardware workplace IT — apparaît comme un levier clé pour bâtir une stratégie numérique plus responsable.

L’éco-conception est une démarche qui vise à réduire au maximum les impacts environnementaux d’un produit ou service, en prenant en compte chaque étape de son cycle de vie : de la fabrication à la fin de vie, en passant par l’usage. Dans le cas des équipements hardware type PC, cela implique par exemple de repenser les matériaux utilisés, d’optimiser la consommation énergétique des composants, ou encore de faciliter la réparabilité et le recyclage des équipements.

Son évaluation repose sur une méthodologie appelée analyse de cycle de vie (ACV). Celle-ci permet de mesurer les impacts environnementaux à chaque étape du cycle de vie d’un équipement IT. Ces impacts peuvent être de différentes natures et ne sont pas tous au même niveau : certains sont des causes (comme la consommation de ressources ou d’énergie), d’autres des conséquences (comme les émissions de CO₂ ou la production de déchets). Par exemple, la consommation d’énergie lors de l’usage ou de la fabrication génère des émissions de gaz à effet de serre.

Pour en savoir plus sur cette méthode, vous pouvez consulter l’article Empreinte environnementale des services d’information : comment aller plus loin que le bilan carbone ? – DigitalCorner.

Une question se pose alors : comment l’enjeu d’éco-conception du hardware workplace IT se reflète-t-il dans les pratiques actuelles des entreprises ?

L’éco-conception en entreprise : un sujet d’une maturité encore embryonnaire

Sur le terrain, une appropriation encore partielle de l’éco-conception par les entreprises

L’éco-conception est désormais perçue comme un levier stratégique dans de nombreuses entreprises. Toutefois, sa mise en œuvre opérationnelle reste inégale, notamment lorsqu’il s’agit d’équipements informatiques. En s’appuyant sur les retours terrain et les données du baromètre Kepler x Maobi 2024, réalisé auprès de plus de 100 entreprises, dont 34 % sont des grandes structures de plus de 5000 collaborateurs, on peut analyser la maturité des organisations à travers trois grandes phases :

- Prise de conscience,

- Adoption d’une démarche

- Intégration de la mesure de leur impact environnemental

Une prise de conscience portée par les enjeux stratégiques

L’éco-conception est d’abord motivée par des considérations environnementales.

Pour 74 % des entreprises, elle constitue une démarche structurante (Kepler x Maobi, 2024). Cette volonté de réduire l’empreinte carbone, de maîtriser les ressources critiques ou d’améliorer la performance environnementale s’inscrit en arrière-plan dans une logique stratégique : innovation responsable, accès à de nouveaux marchés, résilience face aux tensions d’approvisionnement.

Dans le cas des équipements hardware, cette logique se traduit par des efforts pour concevoir des équipements plus sobres en énergie, plus durables, et plus facilement réparables — des critères qui deviennent différenciants dans les appels d’offres ou les politiques d’achat responsables.

Mais cette dynamique est également portée par des attentes croissantes de l’écosystème.

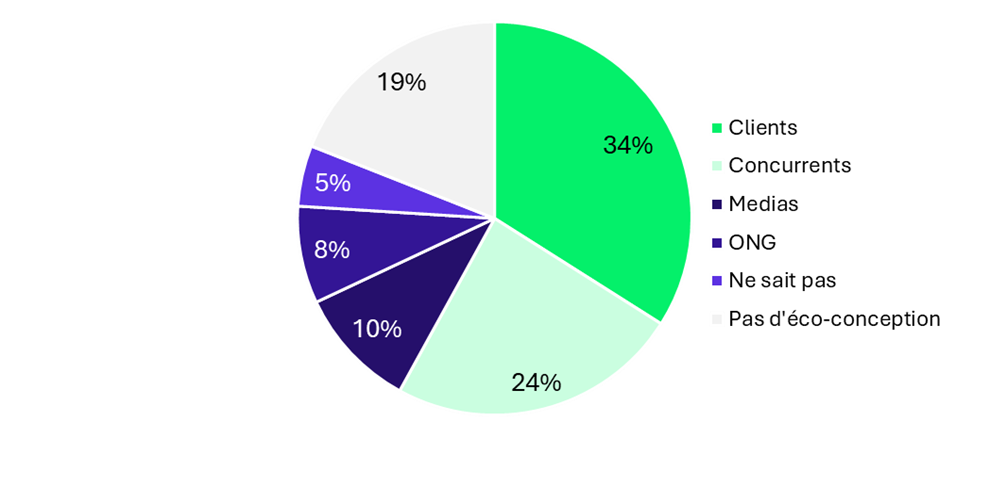

34 % des entreprises indiquent être principalement incitées par leurs clients à initier une démarche d’éco-conception. Cette pression externe agit comme un accélérateur, renforçant la légitimité du sujet en interne et poussant à intégrer ces enjeux au cœur des orientations produit- y notamment pour les postes de travail, écrans et périphériques utilisés dans les environnements professionnels.

Le graphique suivant illustre les différentes motivations citées par les entreprises à la question posée : “Qu’est-ce qui vous incite à faire de l’éco-conception ?” (Kepler x Maobi, 2024).

Une adoption encore peu systématisée dans les processus

Malgré cette reconnaissance, l’appropriation opérationnelle reste limitée. Si 85 % des organisations affirment être engagées dans une démarche RSE ou d’éco-conception, les actions menées sont rarement structurées à l’échelle de l’entreprise. Seules 30 % des entreprises considèrent la réduction des émissions carbone comme un axe prioritaire, et 71 % déclarent intégrer l’éco-conception dans leurs critères, mais sans toujours définir d’objectifs précis.

L’étude révèle également un manque d’accompagnement : 39 % des répondants n’ont jamais été soutenus par des organismes spécialisés comme l’ADEME, freinant la formalisation de la démarche.

Une intégration de la mesure encore marginale mais en progression

La mise en place d’outils de mesure environnementale constitue une étape clé vers la maturité. L’analyse de cycle de vie (ACV) est la méthode la plus connue (65 %), mais elle reste peu utilisée de manière systématique (6 %). D’autres outils comme le PEP (Profil Environnemental Produit) ou des plateformes simplifiées (ex. Waro) commencent à se diffuser, en particulier dans les ETI.

Les entreprises les plus avancées intègrent ces dispositifs pour cibler les produits à fort impact, objectiver les bénéfices environnementaux, et orienter leurs décisions. Ces organisations adoptent souvent une approche collaborative : 85 % des entreprises pionnières s’appuient sur des partenaires pour mutualiser les expertises (Kepler x Maobi).

Mais alors, qu’est-ce qui empêche les entreprises de transformer cette dynamique en passage à l’échelle ?

Les entreprises sont confrontées à plusieurs contraintes qui freinent de potentielles initiatives d’éco-conception

Des freins micro liés à l’organisation interne des entreprises

Les freins micro sont directement liés à l’organisation interne des entreprises. Sur le plan financier, 56 % des organisations déclarent ne pas disposer des budgets nécessaires pour structurer une démarche d’éco-conception.

Les freins techniques apparaissent également comme un obstacle majeur : 36 % des entreprises soulignent l’absence d’alternatives concrètes pour certains composants ou matériaux. Dans le cas du hardware IT, cela peut concerner des éléments critiques comme les métaux rares, les batteries ou les cartes électroniques, pour lesquels les options durables restent limitées ou coûteuses.

À cela s’ajoutent des freins liés au manque de compétences perçu par les entreprises. En effet, 24 % des répondants signalent un manque de compétences internes pour porter ces sujets.

Enfin, sur le plan stratégique, la réduction de l’empreinte carbone demeure faiblement priorisée dans les feuilles de route de nombreuses entreprises.

Pourtant, des acteurs pionniers prouvent que cette transition est possible. En voici quelques exemples :

- Leclerc Drive a lancé l’initiative Carbon’Info, un indicateur d’impact carbone sur plus de 6000 produits de ses marques distributeur, et investit dans des carburants alternatifs comme le HVO100 pour sa flotte logistique.

- NW Group, acteur de l’énergie, intègre l’éco-conception dans ses infrastructures de recharge électrique, en optimisant les matériaux et la durée de vie des équipements.

- Meero, plateforme de production visuelle, a revu la conception de ses outils numériques pour réduire leur empreinte (optimisation des serveurs, sobriété des interfaces, etc.).

Ces exemples montrent que l’alignement entre performance économique et responsabilité environnementale n’est pas une utopie, mais un choix d’innovation durable.

Des limites macro liées au cadre réglementaire européen

À ces freins internes s’ajoutent des limites macro, cette fois liées au cadre réglementaire européen. Par exemple, le règlement ESPR (Eco-design for Sustainable Products Regulation), actuellement en cours de discussion au sein de l’Union européenne, vise à encadrer la conception des produits en intégrant des exigences de durabilité, de réparabilité et de mise à jour logicielle. En théorie, ce texte pourrait constituer un levier fort pour généraliser les initiatives d’éco-conception, y compris dans le domaine des équipements informatiques professionnels.

Mais dans les faits, plusieurs éléments viennent ralentir son efficacité. D’une part, la pression exercée par certains lobbies industriels tend à affaiblir les ambitions initiales du texte. D’autre part, les standards proposés sont jugés peu ambitieux par plusieurs ONG engagées sur ces sujets, telles que HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée) ou ECOS (Environmental Coalition on Standards). Enfin, certaines obligations structurantes demeurent absentes, notamment en matière de mise à jour logicielle, de transparence des impacts ou de compatibilité des composants.

Le tableau ci-dessous permet de comparer les divergences d’exigences sur différents critères. Il compare les préconisations de la Commission Européenne aux recommandations faites par HOP.

| Critère | Commission européenne | Recommandation HOP |

| Disponibilité des pièces | 7 ans | 10 ans |

| Mises à jour logicielles | Non définie | 10 ans |

| Prix dans le Repair Score | Non intégré | Intégré |

| Sérialisation des composants | Non | Interdiction |

*HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée) est une association française qui lutte contre l’obsolescence programmée des produits électroniques et encourage la réparabilité, la durabilité, et le recyclage des équipements. Elle sensibilise le public et milite pour des législations plus strictes en matière de durabilité des produits.

*Sérialisation : La sérialisation des composants consiste à associer une pièce à un appareil via un identifiant unique, ce qui peut empêcher son remplacement par une pièce équivalente. HOP recommande son interdiction car cela limite la réparabilité et favorise l’obsolescence programmée.

Et la France dans tout ça ?

La France fait figure de pionnière sur ces sujets grâce à la loi AGEC (Anti-Gaspillage pour une Économie Circulaire), adoptée en 2020. Cette loi vise à encourager la réparation, le réemploi et la réduction des déchets, en agissant dès la conception des produits.

Elle a notamment introduit l’indice de réparabilité, obligatoire depuis 2021 pour certains équipements, dont les ordinateurs portables et les smartphones. Cet indice, noté sur 10, informe les consommateurs sur la facilité à réparer un produit, selon plusieurs critères : disponibilité et prix des pièces détachées, accessibilité de la documentation technique, démontabilité, etc.

Ce dispositif constitue un levier direct d’éco-conception du hardware, car il oblige les fabricants à anticiper la réparabilité dès la phase de conception. En effet, pour obtenir une bonne note, un produit doit être pensé pour durer, être démontable, et facilement réparable — autant de critères qui influencent les choix de design, de matériaux et d’assemblage dans les équipements numériques professionnels.

Cela pousse donc les industriels à intégrer des logiques d’économie circulaire dès l’amont, et pas seulement en fin de vie, en particulier pour les équipements utilisés dans les environnements de travail (postes de travail, écrans, périphériques).

Passer à l’action : trois leviers pour structurer une démarche efficace en entreprise

Définir une stratégie claire et globale

L’éco-conception ne peut pas rester cantonnée aux équipes RSE ou IT. Elle doit s’inscrire dans une vision globale, mobiliser le top management, et s’articuler avec les enjeux économiques de l’entreprise.

Les démarches les plus efficaces combinent :

- Des objectifs environnementaux et économiques cohérents, alignés avec la stratégie produit et les attentes du marché.

- Des outils opérationnels adaptés aux métiers, comme :

- des grilles de sélection permettant d’évaluer les fournisseurs ou les produits selon des critères environnementaux (ex. : consommation énergétique, réparabilité, provenance des matériaux)

- des fiches matériaux pour guider les choix en conception

- des ACV simplifiées pour estimer rapidement l’impact d’un produit ou d’un équipement.

- Une implication transverse des équipes achats, IT, juridique, produit… afin d’intégrer l’éco-conception dans les décisions dès les premières phases de développement

Coopérer avec des partenaires engagés

La structuration passe aussi par la coopération externe. Selon les études sectorielles :

- 85 % des entreprises pionnières pratiquent des achats auprès de partenaires responsables

- 27 % coopèrent avec des universités ou consortiums de recherche

S’appuyer sur des outils de mesure fiables

La mesure d’impact est le cœur de toute démarche crédible. L’Analyse de Cycle de Vie (ACV) est la méthode de référence en éco-conception : elle permet d’évaluer de manière quantitative les impacts environnementaux d’un produit à chaque étape de son cycle de vie — extraction des matières premières, fabrication, transport, usage, fin de vie. Elle prend en compte plusieurs indicateurs comme les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’eau ou d’énergie, ou encore la production de déchets.

Pour réaliser une ACV, plusieurs outils sont disponibles, chacun avec ses spécificités selon le niveau d’expertise et le type d’analyse visé :

- Empreinte Projet (développé par l’ADEME) est un outil simple et pédagogique, basé sur Excel, qui guide pas à pas les utilisateurs dans la réalisation d’ACV simplifiées. Il est particulièrement adapté aux débutants ou aux petites structures souhaitant initier une démarche sans expertise technique poussée.

- EIME propose une interface graphique intuitive et permet de modéliser des produits ou services en intégrant des bases de données environnementales. Il est souvent utilisé dans l’industrie pour des ACV simplifiées ou des déclarations environnementales de produits (DEP).

- OpenLCA est un logiciel open source plus technique, qui permet de réaliser des ACV détaillées et personnalisées. Il donne accès à de nombreuses bases de données (comme ecoinvent ou Agribalyse) et offre une grande flexibilité pour les utilisateurs avancés.

- SimaPro est l’outil de référence pour les ACV conformes aux normes ISO 14040/14044. Il est utilisé par les bureaux d’études, les chercheurs ou les grandes entreprises pour des analyses complexes, multicritères et comparatives.

Le choix de l’outil dépend donc du niveau d’expertise, des ressources disponibles, du degré de précision attendu et des objectifs de l’étude (comparaison de produits, étiquetage environnemental, stratégie RSE, etc.).

Etude de cas – L’accompagnement par Le Diag Ecoconception sur les sujets d’éco-conception

Le Diag Ecoconception est un dispositif d’accompagnement cofinancé par l’ADEME et Bpifrance, destiné aux entreprises souhaitant structurer leur démarche d’éco-conception. Il offre un cadre méthodologique clair pour initier la transition et bénéficie d’un soutien financier attractif.

Concrètement, ce diagnostic permet de réaliser un état des lieux environnemental de l’entreprise ou d’un produit spécifique, puis d’identifier des actions concrètes pour réduire son impact environnemental. Il peut également financer jusqu’à 70 % du coût de la prestation, grâce à une aide publique.

Outil stratégique pour amorcer une démarche d’éco-conception, le Diag s’adresse en priorité aux PME et ETI, souvent moins structurées sur ces sujets mais désireuses de s’engager. Il constitue ainsi un point d’entrée opérationnel pour transformer progressivement leurs pratiques de conception.

Conclusion : de la vision à la mise en œuvre

L’éco-conception des équipements IT n’est ni un luxe, ni une utopie. C’est une réponse concrète aux attentes des collaborateurs, des clients et des régulateurs. C’est aussi une opportunité d’innovation, de résilience et de différenciation stratégique pour les organisations.

Mais pour réussir ce virage, les entreprises doivent avant tout :

- Structurer leur démarche à l’aide d’outils adaptés comme le Diag Ecoconception,

- S’appuyer sur des données fiables pour piloter leur performance environnementale (ACV, PEP, etc.),

- Et construire des coalitions solides avec leurs partenaires, internes comme externes.

Le passage à l’échelle ne se fera pas seul.

Mais il est non seulement possible, et il est déjà en marche.

Sources

- ADEME, Études sur l’impact environnemental du numérique, 2022

- Kepler x Maobi, Baromètre éco-conception numérique 2023 et 2024

- Green IT & Razorfish, Baromètre 2023

- UNEP, Recycling – From E-waste to Resources, 2011

- ARCEP, Propositions pour lutter contre l’obsolescence logicielle, 2023 Commission européenne, Règlement (UE) 2023/1670

- HOP, Halte à l’Obsolescence Programmée

- Gartner, IT Sustainability Study, 2024

- Diag Ecoconception – ADEME & Bpifrance